創業100周年への経営計画策定プロジェクト。「もっとできる、やれる」リーダーの成長を起点に未来を描く

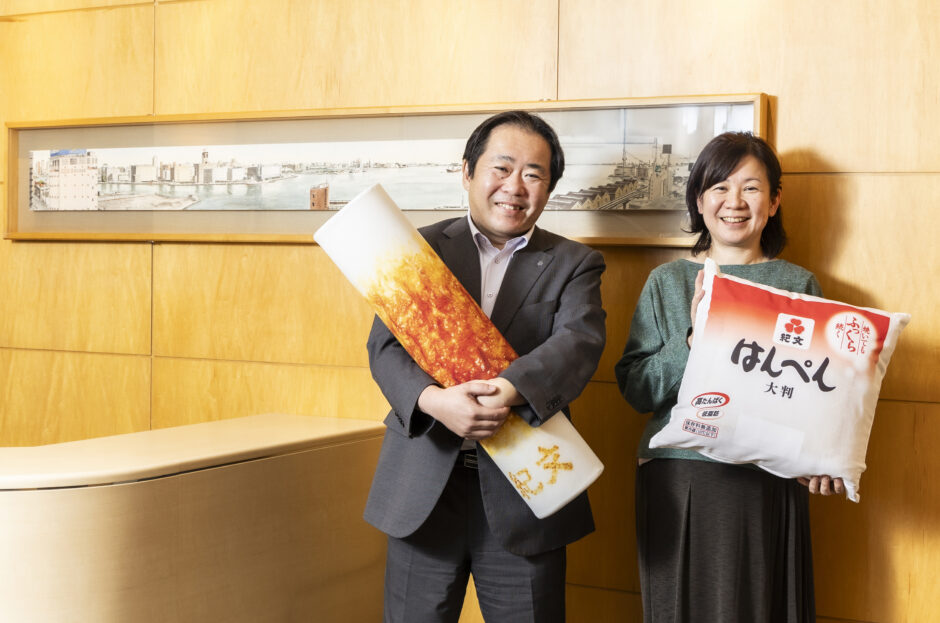

株式会社紀文食品

- CATEGORY

- COACH

中期経営計画に向けた、マーケット戦略開発プロジェクト

今回のプロジェクトの概要をお聞かせください。

堀内:創業100周年を迎える2038年に向け、理想的な成長をどう描いて実現するか。その鍵が中期経営計画(中計)であり、中計の完成に向けたマーケット戦略の策定を進めました。

もう一つの裏テーマは、僕をはじめとした参加者のスキル向上です。社長直轄のプロジェクトとして、1年にわたって取り組みました。

スキルアップの機会として、どのように会議を活用しましたか。

堀内:2024年春の組織改編でマーケティング本部が新設され、全商品の企画を全社一括で担う体制に変わったばかりでした。12年間、おせち料理の専任担当だった僕にとって「マーケティング部の部長」という役割は、新たな挑戦です。

マーケットに対する戦略を立てる以上、会議で口火を切るのはマーケティング部門の役割。「最初に発言するのは、常に自分でなくては」と、意識し、間違うことを恐れずに成長の機会にすると決めました。

野崎:参加者一人ひとりが課題を持ち寄り、自分なりの視点で解決に取り組む場だと理解して臨みました。中計の肝はマーケティング。特に、リーダーの堀内の存在は大きく、この1年での最大の変化は彼の成長だと思います。

リーダーの顕著な成長。挑戦の場として会議を使う

約1年間の会議で生まれた成長・変化についてお聞かせください。

堀内:まず、僕自身が「こんなにも会議とは大事なものなのか」と、気づけたことですね。

前部署は、僕一人でも完結できるような規模でしたが、全社のマーケティングとなると規模も視座も段違いに変わります。わからないことばかりのなかでも前進するために、人の話を聞いて情報交換する価値を改めて実感しました。

また、目上の人に説明する機会が増えたことで、ものごとを端的に整理して伝える「すごい会議」の発言のフォーマットやコミュニケーションの手法が大いに役立ちました。

プロジェクトの評価としては、来期の戦略をアウトプットできたことが大きな成果です。今後もやるべきことは山積みですが、未来を描く土台ができました。

野崎:堀内はプレッシャーに耐え、よくここまで回し切ったと思います。全社のマーケティング戦略を数年規模で考えるには、広い視野や知見が不可欠な上に、中計の立案という期限付きの社長案件。彼でなければ、まとめあげられなかったでしょうね。

コーチは、堀内さんの成長やプロジェクトの成果をどのように捉えていますか。

鈴木(コーチ):堀内さんというリーダーの成長は、会社にとっての大きな財産であり、この会議を通じて社長の期待も一層高まったように見えます。

うまくいったこともそうでなかったことも、今回のプロジェクトで試したからこそ得られた発見。すべては来期に生かせます。試行錯誤する過程そのものに価値があり、素晴らしい挑戦でした。

「これは面白い」脳もコミュニケーションも活性化する

他の会議と「すごい会議」との最大の違いはなんでしたか。

堀内:発言量です。報告だけで終わる会議もありますが、この会議では常に思考を働かせて自分の考えを表明することが求められます。プレッシャーもありましたが、次第に慣れて自分の思いを発言できるようになると、「これは面白い」と、感じるようになりました。

今日の会議も、まさに、僕が実現したかったことを120%以上の形にできる、充実した時間でした。

「すごい会議」で感じる「楽しさ」について教えてください。

堀内:僕が発信した考えに他のメンバーが予想以上に反応し、猛スピードで話が進む瞬間があるんです。まるで3、4日分の仕事が一気に進むような感覚に、僕一人で完成度を上げるよりも、未完成でも早めにボールを投げた方がものごとが前進すると学ばせてもらいました。

社長から「人の意見を聞かないよね」と、言われてきた僕ですが、50代半ばになった今、人と連携して働く面白みを感じています。

野崎:堀内はビジネスの輪郭を描くのが得意なんです。多くの人はペンが止まってしまうような大きなビジョンや事象を描き、具現化する力に優れています。彼が青写真を描いて周囲の意見を加えれば、アイデアを膨らませながらブラッシュアップもできる。成功のパターンが見えました。

今後は、営業や製造など他部署とも横串で連携することで、企画から実現までのスピードを速めていけるはずです。

問題解決のために「躊躇なく踏み込む」コーチの存在

野崎部長は、「すごい会議」にどのような新しさを感じましたか。

野崎:何かにチャレンジしなければいけない場であることが、他の会議との最大の違いであり、新しさでした。「ほかに意見はありませんか?」というコーチの言葉に促され、違う角度からの意見を絞りだします。

常に、自分ごととして発信する緊張感が生まれるのも、コーチの存在があってこそですね。

「コーチがいてこそ生まれる」ものがあるとすると、コーチの価値をお聞かせください。

堀内:議論がどれだけ散らかっても、決めたゴールまで必ず持っていくのが鈴木コーチのすごさです。あれにはいつも「さすがプロ」だと、感心します。

野崎:「そんなにも空気を読まないのか」と、コーチの発言には何度も驚かされました(笑)。収束しかけた議論にストップをかけ、基準を引き上げるのがコーチ。無難に終わらせることは許されません。

社長に対しても躊躇なく突っ込みを入れる様子に、「よくぞ言ってくれた」と思うこともあれば、面倒ごとが増えることもありましたが、内部の人間が避けがちな領域に踏み込んでくれるからこそ、プロジェクトを前進させるためにコーチが必要でした。

鈴木(コーチ):僕としては、問題解決を進めるために必要なことを聞いているだけなんです。例えば、会議のその場だけでは解決しない問題を、「どうすれば解決しますか」「誰に頼めば解決しますか」と、然るべき人に尋ねる。相手が社長であっても、僕の質問は変わりません。

“ひどい真実”&問題をテーブルに挙げてこそ解決が進む

「すごい会議」の、どのような手法に効果を感じましたか。

野崎:“精霊が言うには(自分ではなく)”というストーリーを使って真実をテーブルに上げること、“事実”と“解釈”を分けること。いいことだけでなく問題も口にすること。

「すごい会議」の手法は学びが多く、特に、私は話が叙情的になりがちなので結論から端的に話すクセをつけるいい機会になりました。

また、これまではネガティブな発言を避ける文化がありましたが、問題を正しく認識することで、「どうすれば解決できるか」と、本質からブレずに思考できることも発見でした。思考のプロセスが変わりましたね。

ネガティブな発言や問題の扱い方について発見があったようですね。

野崎:代案を出さずに否定だけする人へのマネジメントに悩むこともありましたが、否定的な意見もあらかじめ出しておくと、後々、議論がスタックしにくいことに気づきました。

このプロジェクトのメンバーは、「できない理由より、できる方法を考えよう」という価値観で育った年代。当初は、“ひどい真実”を口にすることに戸惑いもありましたが、いざ試してみると、問題解決への効果的なアプローチだと理解できました。

堀内:否定的な意見も含めて議論することで、その後の交渉がスムーズになりますね。他部署とも“ひどい真実”をうまく出し合うことで、全社の動きを今以上に加速させられそうです。

「もっとできる、やれる」その予感を希望に進む

「すごい会議」を導入するメリットをどのように実感されましたか。

堀内:僕は人の話を真摯に聞くようになり、頭が柔らかくなりました。慣れない仕事で過去最大級に周囲に助けてもらったことに、感謝しかありません。

また、完成度よりスピードを優先して意見を発信することが効果的だとわかったのは、大きな収穫です。さらに、部署間の横の連携を強化すべきだという課題も明確になり、それを解決すれば「もっとできる、やれる」と、希望に近い予感を感じています。

今後、「すごい会議」を活用するシーンがあるとすると、どのような活用法が考えられますか。

野崎:役員会議などの大きな意思決定の場で、鈴木コーチに登板してほしいですね。横の連携を強めたくても、事業部のトップでなければ判断できないことも多く、もどかしさを感じる面もありました。会議で決めたことを即実行できる体制で「すごい会議」ができれば、問題解決がさらに進むはずです。

「すごい会議」の導入を、どのような組織におすすめしますか。

堀内:当社のような創業100年近い企業でもスタートアップ企業でも、どんな組織課題にもオールマイティに活用できるんじゃないかな。

鈴木コーチの力強い眼差しと嫌味のない緊張感が「もっとやれるはず」という空気をつくり、僕たちも不思議と「できる」気がしてくる。コーチの人間性が魅力です。

野崎:自然と「やってやろうじゃないか」と、挑戦したくなる雰囲気をつくりだしてしまうのが鈴木コーチの巧みさです。「すごい会議」を人材育成のツールとして考えると、企業に限らず、思考力を鍛える学生向けのプログラムとして活用するのも面白いと思います。

ありがとうございました。

Day 2025年3月21日